こんにちは、奈良天理駅前のメガネのスズキです。

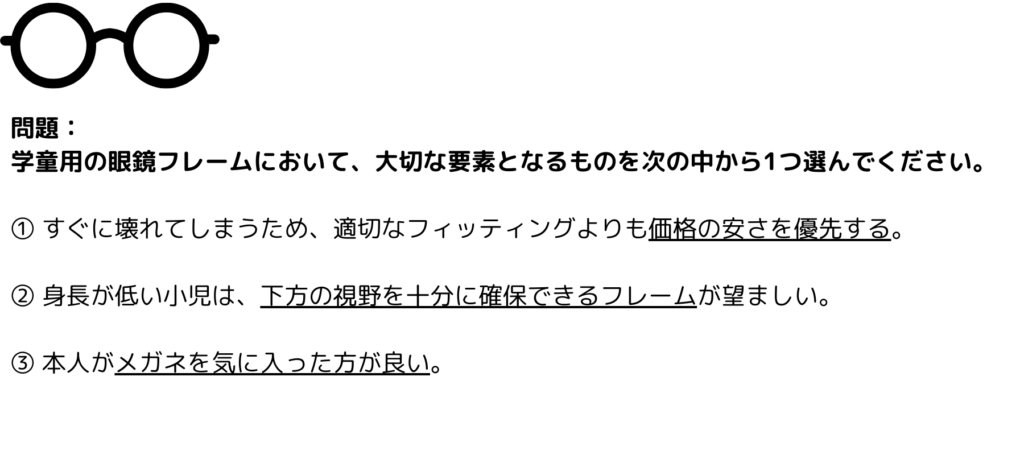

まずは下記の問題を解いてみてください。

子どもの目に対して不安に思っている親御さんは多いと聞きます。

本人は見えていると言っても、本当はあまり見えていない事もしばしば。

せっかくメガネを買っても「子どもがメガネを掛けてくれない」と悩んでいる親御さんも多いです。

そうだからこそ、

正解は3番「本人がメガネを気に入った方が良い」です!

正解できたでしょうか?

お子さまのメガネに対する不安

これまで裸眼で生活していたお子さまにメガネが必要と言われたとき、多くの保護者の方は戸惑いや不安を感じることでしょう。

眼科で眼鏡処方箋をもらったものの、気が進まず購入を先延ばしにしてしまう方も少なくありません。

また、お子さま自身がメガネをかけたくない、保護者の方ができればかけさせたくないと考えることもあるでしょう。しかし、メガネの装用は視機能の保護や発達、ストレスなく物を見るために必要とされています。

適切な時期にメガネをかけなければ、両目を使って正しく物を見る能力が養われなかったり、後からメガネを装用しても十分な視力が得られないことがあります。黒板の文字が読めない、本を読むと疲れる、運動がうまくできないなど、学校生活にも大きな影響を与える可能性があります。

「メガネをかけると度が進む」は本当?

「メガネをかけると度が進む」という話を耳にしたことがある方もいるかもしれません。

「メガネをかけると、頑張って見ようとしなくなるから近視が進む」といった意見や、

「半年で度が変わってしまった」という実体験を聞くと、不安に感じるのも無理はありません。

しかし、お子さまの体は成長とともに変化していきます。

度数の変化も自然なことであり、メガネをかけるかどうかに関わらず近視が進む子どもはいます。

むしろ、「数年かけてじわじわ目が悪くなっている途中でメガネをかけるので、

メガネが視力を悪くしたと錯覚してしまっている」というのが通説です。

近視の進行は、遺伝や環境(近くを見る作業の多さなど)が関係していると考えられていますので

安心して快適な視環境を整えてあげてください。

視力のランクと注意点

学習の約80%は「見ること」から得られると言われています。視力は、健康な成長を支える重要な要素であり、運動や学習だけでなく、思考力や創造力の発達にも影響を与えます。

小学校では視力をA〜Dの4段階で評価しています。

- A(1.0以上):教室の一番後ろの席からでも黒板の文字を楽に読める。

- B(0.7-0.9):黒板の文字はほぼ読めるが、小さい文字は見えにくいことがある。

- C(0.3-0.6):席を前にしてもらえれば何とか見えるが、黒板全体の半分程度しかはっきり見えていない可能性がある。

- D(0.2以下):一番前の席でも黒板の字が読めず、本人が「見えている」と言っても実際には読めていない可能性が高い。

視力検査の結果がBやCでも、近視とは限りません。乱視や弱視、遠視が原因で視力が低下していることもあります。

小学校の視力検査で指摘を受けた場合は、自己判断せずに眼科を受診することをおすすめします。

お子さまがメガネを気に入ることが大切

冒頭の問題に戻りますが、お子さまがメガネをかけたがらないことは珍しくありません。

そのため、「本人がメガネを気に入ること」が重要なのです。

初めてメガネをかけると見た目の印象が変わるため、つい茶化したくなることもあるかもしれません。

しかし、お子さまが自信を持ってメガネをかけられるように、「似合ってるね」「素敵だね」と声をかけてあげましょう。

「今日メガネを買って帰ったら、『似合ってる』ってほめてあげてね」と家族に根回しするのも大切です。

メガネは視力をサポートし、お子さまの未来を明るくする大切な道具です。

快適な視生活を送っていただけるよう願っています。

※解説

①適切な装用状態を長時間保てるメガネが望ましい

②身長が低いと上を見る機会が多いので、上方の視野を求められる。